Раз начавшись (раскачавшись), революция не может остановиться, пока не пройдет свою крайнюю левую точку – точку левого экстремума. После этого происходит откат, но он никогда не

достигает точки правого экстремума, если за таковую считать момент начала революции.

Э. Э. ШУЛЬЦ

«МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕВОЛЮЦИЙ»

(к дискуссии о стадиях)

В статье рассматривается история изучения «моделей» революции: определенные стадии и этапы, которые проходит любая революция (или определенный тип революций), соответственно, границы самого явления и его частей и алгоритм, т. е. определенная последовательность действий и вектор движения. Особое внимание уделено вектору развития революции и таким ее этапам, как термидор и бонапартизм. Рассматривается «психология революции» как основной фактор, определяющий ее направление и этапы.

Модель революций – это определенные стадии и этапы, которые проходит любая революция (или определенный тип революций), соответственно, границы самого явления и его частей и алгоритм, т. е. определенная последовательность действий и вектор движения. Данная проблематика является одной из самых актуальных и сложных в «теории революции». После Великой французской революции исследователи, сравнивая ее с Английской и Американской революциями, приходили к выводу о схожести их возникновения, развития и последствий. События революций 1830, 1848–1849 годов в Европе добавили пищи для размышлений.

«На исторической сцене она (революция. – Э. Ш.), – писал П. А. Сорокин (2005: 28), – шла и идет довольно часто. При этом каждая постановка не похожа на другую… И, тем не менее, во всем этом несходстве повторяется множество сходств: при всем различии декораций, актеров и т. д. разыгрывается одна и та же пьеса, что и дает основание называть разные ее постановки одним и тем же названием “Революция”».

Дж. Петти, считающийся одним из основоположников «теории революции» в XX веке, скептически высказывался о взглядах на схожесть революций, в частности Американской и Французской, которые, по его мнению, кроме того что одинаково назывались «революциями», имели мало общего (Pettee 1966: 12). Эта точка зрения нашла поддержку среди многих исследователей (см.: Fitzpatrick 2008: 10; Friedrich 1966: 6). Они соглашаются видеть своеобразие революций, но, по меткому выражению Э. Хобсбаума, после 1799 года во всех революциях ищутся аналогии якобинству, термидору, бонапартизму (Hobsbawm 1986: 5). Именно идея «моделей» революции, схожести их этапов и алгоритмов развития получила наибольшее распространение среди ученых.

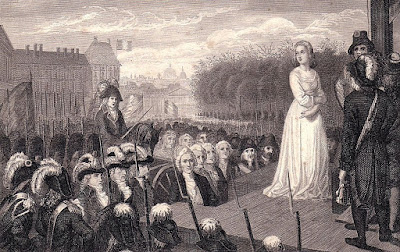

«После Французской революции, – писала Х. Арендт, – любое кровопролитное выступление, будь оно революционным или контрреволюционным, стали рассматривать как продолжение движения, начатого в 1789 году… И если верно, что, говоря словами Маркса, французская революция выступала в римских одеяниях, то столь же верно и что все последующие революции – до Октябрьской революции включительно – были сыграны по сценарию событий, ведших от 14 июля к 9 термидора и 18 брюмера…» (Арендт 2011: 62–63).

Сходство революций определяется в первую очередь сходством стадий, через которые они проходят. Первым, кто обратил на это внимание, был, наверное, французский консерватор Жозеф-Мари де Местр, который в 1796 году назвал закономерной реставрацию монархии в ходе Английской революции и предрекал то же во Франции (Местр 1997: 169). Историк Великой французской революции Ф. Минье считал различные фазы неизбежными: вместо умеренных преобразователей приходят преобразователи наиболее крайние и непреклонные (Минье 2006: 36–37, 307). Ему вторил другой исследователь Французской революции – немецкий писатель и политик В. Блос, который не только считал все этапы Французской революции закономерными, но и рассматривал ее как циклический процесс: от свержения монарха до реставрации (Блос 1906: 426, 427).

В том же направлении рассуждал и К. Маркс, делая основной упор на классовое движение в ходе революции, которое кроется за политическим. «Как только, – писал он, – данная партия продвинула революцию настолько далеко, что уже не в состоянии ни следовать за ней, ни тем более возглавлять ее, – эту партию отстраняет и отправляет на гильотину стоящий за ней более смелый союзник. Революция движется, таким образом, по восходящей линии» (Маркс 1957а: 141). (Отсюда и смена конституционалистов жирондистами, а тех – якобинцами.)

Для Маркса революция и контрреволюция являются взаимосвязанными процессами: движение революции порождает контрреволюцию, борьба этих сил двигает революцию, которая становится двигателем общественного и политического прогресса. Основа контрреволюции – сопротивление «устраненных» классов и желание нового класса-эксплуататора «остановить» революцию на достигнутом (Маркс 1957 б: 206; 1957 в: 269).

Немецкий социолог первой трети XX века Р. Михельс соглашался с тем, что «революционерами именуют тех людей (либералов), которые добиваются упразднения старых, отживших учреждений и устранения застарелого зла; контрреволюция означает для них распространение тех или иных злоупотреблений. Их противники – напротив, понимают под революцией всю совокупность происходящих во время нее безумий и преступлений, а под контрреволюцией – восстановление порядка, дисциплины, религии и т. п.» (Михельс 2000: 109).

Русский военачальник генерал Н. Н. Головин в исследовании Русской революции 1917 года подчеркивал, что из-за отрицательного значения слова «контрреволюция» его применяли политические деятели более левого толка к своим противникам, «при этом эти слова каждый из них применяет именно в смысле “противник прогресса” или “реставратор”» (Головин 2011: 13, 14). Автор понимал «контрреволюцию» как «одну из сторон диалектически развивающегося процесса революции» (Там же).

К началу XX века сложилось представление о революциях как процессе, проходящем в своем развитии две стадии. Первая связана с движением «влево» – («по восходящей» в определении Маркса), вторая – с термидорианским переворотом, контрреволюцией, реакцией и завершением революции. Большинство исследователей рассматривали этот процесс как циклический, с той разницей, что одни видели в цикличности замкнутый круг, а другие – движение по спирали.

П.А. Сорокин, опираясь на сложившееся представление о революции-контрреволюции, предложил использовать четкую универсальную схему для всех революций: последние обрамлены «нормальным периодом» и сами делятся на две стадии, в которой вторая представляет собой «реакцию». «“Реакция” не есть явление, выходящее за пределы революции, а неизбежная часть самого революционного периода – его вторая половина. Диктатура Робеспьера или Ленина, Кромвеля или Яна Жижки означала не конец революции, а ее разгар. Между тем, эти диктатуры знаменовали вступление революции во второй ее период – период “реакции”, или “торможения”, – а не знаменовали конец революции» (Сорокин, 2005: 30).

Таким образом, вторая стадия революции, или контрреволюция – необходимое следствие первой. «Чьими руками начинаются и продолжаются эти процессы: руками ли Ленина, Кромвеля, Робеспьера, или руками Кавеньяка, Наполеона, Августа, генерала Врангеля (в революции 1848 г.) – это мелочь, совершенно не меняющая суть дела», – писал Сорокин (Там же: 408). Характерный признак второй стадии – реакции – Сорокин трактовал как возвращение общества к старым устоям (Там же: 162).

Итальянский социолог В. Парето рассматривал этапы революции как фазы постоянно тлеющего конфликта, «в который открыто или закулисно вступают партии правящей элиты и управляемых, которые намереваются свергнуть власть… В первой фазе правящая партия только противится новшествам; во второй она идет на уступки, сохраняя за собой рычаги управления; в третьей пытается перехватить инициативу у противников, лишить их народной поддержки, дать даже больше, чем просят, но и в этой фазе, как и в предыдущей, старается уступать лишь по форме, чтобы оставить за собой главное. Наконец, наступает четвертая фаза, в которой все эти приемы становятся бесполезными и класс правящей элиты вынужден уйти со сцены. После этого начинается новый цикл, отчасти сходный с предыдущим» (Парето 2011: 119).

Английский исследователь революций К. Бринтон в 1938 году предложил делить революции на четыре этапа:

1) кризис старого режима и его свержение;

2) власть «умеренных»;

3) «царство террора и добродетели»;

4) термидорианский переворот (в дальнейшем эта схема трансформировалась в пять этапов с добавлением «постреволюционной диктатуры»; см.: Красин 1975: 79; Стародубровская, Мау 2004: 20).

В течение революции через все указанные стадии осуществляется последовательный переход ко все более левым группам, который приводит к диктатуре «крайне левых», затем наступает термидорианский переворот, означающий возврат к исходному пункту. Все этапы революции создают полный цикл и возвращают революцию к исходной точке. Пик революции – завершение власти радикалов и термидорианский переворот, далее она идет по нисходящей. Термидорианский переворот – это неизбежность и общая черта всех революций. Однако Бринтон делает оговорку, что точно идентифицировать термидорианский переворот можно только во Французской революции, в Английской и Русской это не представляется возможным (Brinton 1965: 206, 258, 272).

М. Хагопиан предложил рассматривать революцию как борьбу созидательных и разрушающих сил, которые стремятся продвинуть или затормозить революцию. «Движение этих сил может создать такие условия, что революция будет проходить и три, и четыре, и пять, и более стадий» (Hagopian 1974: 246). С. Хантингтон представлял революцию как двухэтапный процесс. Первый этап любой революции – падение старого режима. «Завершенная революция, однако, предполагает и вторую фазу: создание и институциализацию нового политического порядка. В успешной революции сочетаются быстрая политическая мобилизация и быстрая политическая институциализация» (Хантингтон 2004: 270).

Английский историк Э. Хобсбаум разделял сложившуюся к концу 1970-х годов точку зрения на алгоритм революций, в которых после свержения старого режима и прихода к власти умеренных происходит «раскол среди умеренных» – движение вправо, пока большая часть среднего класса не перейдет в консервативный лагерь или не будет разбита социальной революцией. В большинстве последующих буржуазных революций умеренные либералы отступали или переходили в консервативный лагерь на очень ранней стадии. В самом деле, в XIX в. мы все больше обнаруживаем (главным образом в Германии), что они перестают хотеть революции из страха ее непредсказуемых последствий, предпочитая компромиссы с королями и аристократией. «Особенность Французской революции состоит в том, что одно крыло, либеральное, среднего класса было готово остаться в революции до того, как разразится антибуржуазная революция: это были якобинцы, чьим именем повсюду стали называть “радикальных революционеров”» (Хобсбаум 1999: 93).

В конце XX века предпринимались попытки «модернизации» марксистского подхода на основе выводов исследователей иных методологических направлений. Например, М.А. Барг и Е.Б. Черняк призывают рассматривать структуру классических революций как состоящую из трех периодов:

«1) конституционного,

2) гражданской войны

и 3) разложения завоеванного революцией политического порядка и реставрации» (Барг, Черняк 1990: 222).

Непременными стадиями всех «классических» революций исследователи признают термидор и бонапартизм, но серьезные расхождения возникают в понимании сути термидора. Марксисты рассматривали термидор как контрреволюцию. Термин применялся «только в отношении действий буржуазии, пресекавшей народные революции… В немарксистской литературе, использующей термин “термидор”, его толкование отлично. Под термидором понимается присвоение результатов революции, концентрация и консолидация экономической и политической власти в руках новых элит. В такой трактовке термидор обнаруживает как разрыв, так и преемственность с революцией (ее результаты не отменяются вообще, а используются в собственных интересах элитами)» (Согрин 1998: 4).

Рассмотрим две современные работы, посвященные термидору: вышедшую в 1989 году во Франции монографию Б. Бачко (2006) и статью В. В. Согрина (1998).

Термидор, в определении Бачко, – это выход из террора (Бачко 2006: 12, 13). «Термидор – это момент, когда у революционеров остается лишь одно желание, когда их вдохновляет лишь одно побуждение: закончить наконец революцию. революции стареют довольно быстро» (Там же: 302). Термидор, как и якобинизм, и бонапартизм, стали своеобразной исторической матрицей, «воспроизводимой в ходе тех революций, которые последовали за Французской», и происходило это благодаря «идеологиям, которые ссылались на Французскую революцию или видели в ней свои истоки, поскольку воспринимались как объяснительная модель для исторических отклонений с основного пути» (Там же: 301).

Термидорианская политика во Франции, с точки зрения Согрина, может быть «определена не как контрреволюция, а как нормализация буржуазного миропорядка, который объективно и стоял на главном месте в повестке революции» (Согрин 1998: 5). Автор отмечает, что в 1787 году в Америке, «через одиннадцать лет после начала революции, американская элита предприняла мощную и успешную попытку консолидации государственно-политической власти в своих руках… Но и американский термидор означал не контрреволюцию, а нормализацию буржуазного миропорядка, приведение завоеваний революции в соответствие с интересами тех элитных групп, которые участвовали в революции и благодаря ей закрепили господствующие позиции в экономике» (Там же: 5).

Третий пример, который рассматривает автор, – это термидор 20-х годов в Русской революции. «Но и российский термидор трудно назвать контрреволюцией, поскольку он заключал в себе не только разрыв, но и преемственность с эгалитаристскими социально-экономическими нормами большевизма» (Согрин 1998: 5).

«Термидорианский переворот» тесно связан как стадия с другим этапом революции – бонапартизмом. Историк Французской революции А. де Токвиль (2008: 242) так описывал психологический феномен прихода к власти Бонапарта: «Страшась и якобинцев, и роялистов, нация, зажатая в эти тиски, искала выход… Среди тех (преимуществ. – Э. Ш.), которые они приобрели или добились за десять лет, единственным, от которого они не прочь были отказаться, стала свобода. Они были готовы пожертвовать этой свободой, которую революция им всегда только обещала, чтобы наконец смочь воспользоваться прочими предоставленными ею благами».

Другой исследователь Французской революции Т. Карлейль рассматривал приход к власти Наполеона как органичное продолжение революции, когда потребовалось «укротить революцию» и обществу понадобилась сильная власть (Карлейль 2008: 243). Его коллега Ж. Мишле так объяснял термидорианский переворот и приход к власти Бонапарта: «Bсe хотят жить. В этом было все. Франция, ставшая против якобинцев, хотела жить – вот термидор» (Мишле 1883: 65). «В отношении Бонапарте, серьезное исследование покажет, что не только успех его был далеко не чудом, но что было бы чудом, если бы он, при таких обстоятельствах, не имел успеха» (Там же: 15).

Психологические корни бонапартизма отмечал еще Маркс (1957а: 196–197): «Буржуазия, задыхаясь среди этого неописуемого оглушительного хаоса из слияния, пересмотра, продления, конституции, конспирации, коалиции, эмиграции, узурпации и революции, обезумев, кричит своей парламентарной республике: “Лучше ужасный конец, чем ужас без конца!”. Бонапарт понял этот крик».

В марксистской терминологии термин «бонапартизм» получил определение контрреволюционной диктатуры крупной буржуазии, опирающейся на военщину и реакционно настроенные слои отсталого крестьянства, лавирующей между борющимися классами в условиях неустойчивого равновесия классовых сил (Большая… 1950; Ильичев и др. 1983). «Бонапартизм появляется в обстановке, когда классовая борьба обострена до крайних пределов, причем основные борющиеся классы как бы уравновешивают друг друга: буржуазия не в состоянии расправиться с революционным движением, а пролетариат еще слаб и не может победить в борьбе» (Большая… 1950: 556).

Это марксистское понятие бонапартизма приписывается самому основоположнику марксизма (см.: Джери Д., Джери Дж. 1999: 61), однако это не совсем верно. Отталкиваясь от последующего марксистского определения, в работе Маркса можно найти и неспособность пролетариата продолжать борьбу, и неспособность буржуазии «одолеть» пролетариат, но не все вместе и не как причину бонапартизма (Маркс 1957а: 207). Маркс понимал под «бонапартизмом» режим Луи Бонапарта и использовал это слово как синоним (см., например: Маркс 1959в: 341; 1959д: 434; 1959а: 438, 530, 551; 1959б: 333). Лишь однажды Маркс употребляет термин «бонапартизм» применительно к Наполеону, и то опосредованно: он пишет о воскрешении бонапартизма Луи Бонапартом (Он же 1959г: 2). Для Маркса «бонапартизм», т. е. правление Луи Бонапарта, – это действительно военный режим, поддержанный народной массой в лице консервативного французского крестьянства (Он же 1957а: 207, 208).

Появившееся впоследствии определение близко к тому, что Ф. Энгельс дал значительно позднее, в 1865 году: «Бонапартизм является необходимой государственной формой в такой стране, где рабочий класс, который достиг в городах высокой ступени своего развития, но в деревне численно перевешивается мелким крестьянством… Формой этого господства был, само собой разумеется, военный деспотизм… он защищает буржуазию от насильственных нападений рабочих, поощряет мелкие мирные стычки между обоими классами, а во всем остальном лишает как тех, так и других всяких признаков политической власти» (Энгельс 1960: 71–72).

Именно эти мысли легли в основу марксистского определения понятия «бонапартизм», однако термину дали расширенное временнóе значение, распространив его и на период правления Наполеона Бонапарта (Ленин 1967: 483; 1968: 273, 274; 1969: 49, 51; Троцкий 1997: 146–147).

Итальянский философ-коммунист А. Грамши, вопреки марксистской традиции, вводит вместо бонапартизма более широкий термин – «цезаризм». Цезаризм, считает он, служит выходом из равновесия политических сил, которое грозит завершиться катастрофой и представляет собой «форму арбитража» (Грамши 1959: 185).

Р. Михельс, как и Грамши, использовал широкий термин «цезаризм», в который включается и бонапартизм. Возникновение цезаризма «непосредственно связано с народным волеизъявлением», и сам цезаризм является «еще демократией» (Михельс 2000: 112). «В демократической толпе бонапартизм находит благодатную почву, за что он дает массам иллюзию их господства над их господами…» (Там же: 220).

Английский историк культуры К. Доусон рассматривал термидорианский переворот по аналогии с Английской революцией как победу «терпимых» над пуританами (Доусон 2002: 235). В Наполеоне он видит «величайший из инструментов революции» (Там же: 294).

Французский политолог Б. де Жувенель (2011: 293–294) настаивал, что «Кромвели и Сталины – не случайные явления, не катастрофические последствия социальной бури, а закономерный, неотвратимый финал всего переворота; цикл открывается потрясением несостоятельной Власти и завершается утверждением Власти более абсолютной». Авторы современного сводного труда по истории Европы признают, что «успех Наполеона Бонапарта, могильщика Французской революции, во многом объясняется трезвым учетом психологии массы, которая в общем была далека от “революционной добродетели”, насаждавшейся якобинцами при помощи гильотины» (Французское… 1989: 265). Позже те же авторы вынуждены констатировать, что в современной историографии нет однозначного ответа на вопрос о революционной или контрреволюционной сущности бонапартизма (История… 2000: 87).

Как видим, основные разногласия лежат в деталях, однако эти детали вносят существенную разницу в оценку и понимание стадий революции и происходящих процессов. Звучность термина, но слабая увязка его с определением и алгоритмом революции привели к тому, что в XX веке многие авторы приписывали бонапартизм чуть ли не всем военным режимам третьего мира (см. Джери Д., Джери Дж.1999: 61). Первая проблема лежит в понимании сущности «контрреволюции» и смены ею «революционных процессов». Вторая – в смене и закономерности стадий и их количества в связи с движением «революции» и «контрреволюции». Отношение и трактовка этих позиций ведут к определениям количества стадий революций и направлений термидора и бонапартизма.

Революция развивается справа налево с точки зрения политических терминов и принципов. От фейянов, через жирондистов, к якобинцам в Великой французской революции; от кадетов, через эсеров и меньшевиков – к большевикам в Великой русской революции. Раз начавшись (раскачавшись), революция не может остановиться, пока не пройдет свою крайнюю левую точку – точку левого экстремума. После этого происходит откат, но он никогда не достигает точки правого экстремума, если за таковую считать момент начала революции. Перед началом любой революции действующий порядок и те, кто его поддерживают, – это крайне правый сектор. На начало революции они являются контрреволюционерами. Движение революции происходит влево, и это смещение сдвигает и позиции: центр становится правым, левые – центром, ультралевые – левыми. «Сегодняшние революционеры становятся реакционерами завтра», – справедливо заметил немецкий социолог Р. Михельс (Michels 1915: 114).

Приход якобинцев к власти – это дальнейшее движение революции влево. Такого не произошло в Английской революции, остановившейся на этом пороге в силу иных социальных отношений, обусловленных более ранним историческим временем. Через полтора века во Франции социальные страты были уже более дифференцированными, а феодальные отношения становились еще большим рудиментом, более того, сказалась идеология Просвещения. Еще через столетие в России, где в иных исторических условиях существовали другие социальные страты, сказывалось большее «интернациональное» влияние в виде философских и социальных идей, образцов для подражания и т. д., а пережитки в социально-экономической сфере носили еще больший рудиментарный характер, случился более быстрый переход к радикально левым стадиям революции и внешнее отсутствие «отката», хотя он и произошел в виде новой экономической политики, а затем еще радикальнее в период 30–40-х годов – время возврата империи.

Каждая революция ограничена контрреволюцией. Можно считать революцию «добром», а контрреволюцию соответственно «злом», или наоборот – все зависит от того, на какой стороне «баррикад» стоит тот, кто дает оценку. Революция и контрреволюция – это естественные, взаимозависимые процессы, невозможные друг без друга. Если перевести абстрактное понятие «контрреволюция» на язык повседневной жизни, то это определенная группа населения, которой не нравится то, что происходит. Чем дальше идет революция, тем большее количество населения переходит в лагерь недовольных. В момент, когда количество и активность «контрреволюционной» части перевешивают количество и активность «революционной», контрреволюция побеждает. Контрреволюция является закономерной психологической реакцией. Это психологическое стремление к стабильности после длительного промежутка «смутных времен» не признает классовой принадлежности. «Низы общества» могут оказаться более терпеливыми и адаптивными к периодам беспорядков, но в определенный момент регуляторы «безопасность», «пропитание», «семья и дети» возьмут верх над любой адаптивностью и революционной мотивированностью. Как символ порядка в период революции выступает предшествующий ей период, поэтому и существует психологическое стремление к возврату.

К термидору приводит активное недовольство части населения (определенных социальных групп) положением вещей, сложившихся в ходе революционных действий, и усталость большинства населения от революции. Бонапартизм порожден недовольством населения правлением и условиями, вызванными к жизни термидором. Наполеон Бонапарт пришел к власти во Франции благодаря социальному протесту против «термидорианских правительств», которые связывались с коррупцией, узаконенным воровством, раздражением населения против нуворишей и новых элит.

Однако возникает вопрос: если термидор – это реакция на движение революции влево, а бонапартизм – реакция на термидор, то не является ли бонапартизм продолжением революции? Ответ отрицательный, так как термидор расценивается современниками как продолжение революции, а затем вызывает негативную реакцию населения, которое начинает приписывать действующей власти, с одной стороны, «грехи революции» (вот до чего может довести революция), а с другой – прямую противоположность – обвинения в предательстве революции. И те и другие настроения радостно приветствуют сильную власть, связывая с ней собственные надежды.

Однако вектор этих надежд, как ни странно, не прямо противоположный. К моменту конца термидора ожидания от власти не направлены на продолжение революции либо реставрацию в полном объеме дореволюционных порядков. Все ожидания, за исключением малочисленных сохранившихся радикальных групп, связаны со стабилизацией и порядком, закреплением новшеств (уровень радикальности и «революционности» которых каждая группа понимает по-своему), возвратом к норме, которая определяется безопасностью жизни, возможностью обеспечения семьи, прогнозируемостью политических и экономических изменений. Таким образом, «усталость» от бунта ведет к его затуханию.

Этой психологической усталостью обусловлены такие явления в алгоритме революций, как термидор и бонапартизм, которые, по сути, являются контрреволюционной реакцией, т. е. реакцией части населения на современное состояние революционных процессов.

Это оценивается как откат назад теми, кто считает, что движение революции есть движение вперед, или как «стабилизация» – теми, кто расценивает это бесконечное движение «вперед» как, в конце концов, гибельное. В любом случае, суть заключается в том, что термидор и бонапартизм являются «остановкой» в процессе движения революции влево и «откатом» с точки зрения возвращения ряда положений, существовавших до революции или до последней ее крайней точки, как правило, прикрываемых революционными лозунгами и идеями завоеваний революции. Опыт революций XVIII–XX веков показывает, что чем радикальнее бунт, ведущий революцию к максимально крайней точке, тем больше откат назад в ее итоге.

Существует точка зрения, что «радикалы приходят к власти в кризисных условиях, когда настоятельно требуется обеспечить единство общества, противоречивость интересов в котором уже в полной мере дала о себе знать» (Стародубровская, Мау 2004: 161).

Это неверно. Радикалы как раз приходят к власти не в результате и не для консолидации общества, а в процессе его радикализации, вследствие усталости и разочарования части общества от «умеренных». Приход к власти радикалов не устраняет противоречия интересов, а усугубляет их, создавая все большую «оппозицию революции». В ходе Великой французской революции это произошло достаточно наглядно и быстро: радикалы в лице якобинцев не продержались у власти и года, а социальное недовольство их радикализмом привело к длительному периоду «термидорианских правительств». Приведем еще, пожалуй, наименее очевидный с первого взгляда пример.

Захват власти большевиками и их радикальные действия в ходе Русской революции вызвали продолжительную и ожесточенную Гражданскую войну, чего ранее не было. То, что большевики удержали власть, говорит не о единстве общества в их поддержке и устранении противоречивых настроений в этом обществе. Это свидетельство того, что отсутствовало «общее» противодействие «русским якобинцам» (что было в том числе обеспечено вынесенным опытом и выводами большевиков из ошибок якобинской диктатуры и Парижской коммуны 1871 года), что отсутствовало единство в больших социальных группах, и, как следствие, социальные силы, способные дать решающий существенный перевес одной из сторон, т. е. не было четкой и признаваемой единой «противоположной большевикам» стороны. Усталость от радикалов ведет к умеренным, которые получают власть либо после радикалов, либо вместо них (как в европейских революциях 1848–1849 годов), что сразу ограничивает и останавливает революцию. Если «революционные процессы», т. е. стремление больших социальных групп к изменениям, не удовлетворяются и не останавливаются, то в стремлении добиться ожидаемых изменений, с одной стороны, и «навести порядок» – с другой (что невозможно одновременно при нормальном течении революции влево или вправо), общество «голосует» за сильную авторитарную власть, способную, на взгляд большинства, решить задачу разновекторных ожиданий, т. е. удовлетворить одновременно большинству требований.

Итак, анализ многочисленных революций показывает, что они повторяют друг друга, и связано это с тем, что в них действуют одни и те же законы массовой психологии – аналог физического закона противодействия, «закон инерции» в социальной сфере. Сначала действует физикоподобный «закон инерции», когда «инертная масса» поднимается в ответ на внешнее воздействие – т. е. тлеющий социальный протест выплескивается в протест активный, потенциальная энергия высвобождается и направляется. Затем, когда разогнавшаяся масса не может мгновенно остановиться, ей требуется для этого «время» и «расстояние». В этот период революция доходит до своей «крайне левой» точки. Затем побеждает сила инерции – противодействия движению и откат в сторону прежнего местоположения (состояния).

Так противодействие («контрреволюция») усиливается по мере усиления действия («разгона») революции. В революции не может быть бесконечного количества стадий и их повторения, как предполагает М. Хагопиан, – такого не выдержит ни одно общество: бунт должен идти на убыль, пройдя максимальную точку. Стадиальность революций определяется отношением больших социальных групп, частей общества к «движению революции» и к дальнейшему сдвигу революции влево, «откату» и «консервации».

В сущности, это два состояния общества или его наиболее активных значимых групп: «революционное» и «контрреволюционное».

Термидор и бонапартизм не могут представлять одно и то же направление «контрреволюции», так как радикалов сменили умеренные, а Бонапартизм стал реакцией общества на состояние дел при власти «умеренных». Идентичные тенденции с точки зрения социальной психологии ярко продемонстрировали классические революции в Англии XVII века и Франции XVIII века и менее ярко, но вполне очевидно, – все революции XVII–XX веков.

Термидор как «контрреволюционный» «откат», безусловно, является шагом революции «вправо», или шагом назад, если мерить все действия линейным принципом. Таким же является и феномен бонапартизма. Однако недопустимо смешивать эти два явления ни в соотношении «революция – контрреволюция», ни в «классовой» сущности. Во-первых, это два различных, разделенных во времени явления. Во-вторых, применить произвольно термин «бонапартизм» – значит надеть мундир великого главнокомандующего на, возможно, вполне заурядную фигуру правителя, выплеснутую волной революции или контрреволюции – а чаще простым государственным переворотом, – во власть.

Литература

Арендт, Х. 2011. О революции. М.: Европа.Барг, М. А., Черняк, Е. Б. 1990. Великие социальные революции XVII – XVIII веков. М.: Наука.

Бачко, Б. 2006. Как выйти из террора? Термидор и революция. М.: BALTRUS.

Блос, В. 1906. Французская революция. СПб.: Тип. Альтшулера.

Большая советская энциклопедия. 1950. 2-е изд. Т. 5. М.: Гос. издво БСЭ.

Головин, Н. Н. 2011. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг.: в 2-х т. Т. 1. М.: Айрис-Пресс.

Грамши, А. 1959. Избранные произведения: в 3 т. Т. 3. М.: Изд-во ин.

лит-ры.

Джери, Д., Джери, Дж. 1999. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. Т. 1. М.: Вече.

Доусон, К. Г. 2002. Боги революции (Миф. Религия. Культура). СПб.: Алетейя.

Жувенель, Б., де. 2011. Власть: естественная история ее возрастания. М.: ИРИСЭН.

Ильичев, Л. Ф., Федосеев, П. Н. и др. (ред.). 1983. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия.

Революционер – это политик, недовольный системой власти и желающий осуществлять властные полномочия, активно выступающий против существующего в стране устройства власти. Революционеры целенаправленно стремятся к власти и активно желают изменить само устройство, функционирование власти.

Революционная ситуация – это политическая обстановка, предшествующая революции и характеризующаяся массовым революционным возбуждением, включением большого числа людей в активную борьбу против элиты. Революционная ситуация возникает, если в стране один из факторов бунта - риаторов - достиг предела долготерпения народа.

Революция, социальная революция – это заметное позитивное перемещение страны в политическом пространстве за короткий промежуток времени. Производное от лат. revolutio – поворот, переворот.

Позитивное перемещение – это перемещение хотя бы по одной оси политического пространства в направлении либерализма, демократии, равноправия. Коротким мы можем признать промежуток времени в несколько лет, не более пяти.